|

承教授所言,惟颜色区分,实不具操作性,非误,赞同。

然,中华文字博大,赋予色之广垠内涵、外延,植深民众之心矣。吾辈作为蟋蟀文化传承者,“扬”与“弃”应持辩证唯物观点待之,非以人之意识相移。

察惟色字尾,四字成语:

黯然失色、勃然变色、不动声色、不露声色、菜蔬之色、察言观色、

沉湎酒色、承颜候色、齿牙春色、怛然失色、大惊失色、大有起色、

箪豆见色、当行出色、得意之色、忿然作色、怫然作色、毫无逊色、

和颜悦色、湖光山色、绘声绘色、疾言遽色、疾言厉色、假以辞色、

鉴貌辨色、见貌辨色、江天一色、惊愕失色、惊恐失色、满园春色、

面不改色、面如土色、面无人色、目迷五色、怒形于色、平分秋色、

巧言令色、室怒市色、水天一色、天香国色、五光十色、五颜六色、

喜形于色、相形失色、形形色色、盱衡厉色、义形于色、有声有色、

正言厉色、正颜厉色。

部位生发特征通俗易懂,清澈见底,乃客观实在。色,作为蟋蟀组成部分,虚幻迷离,何尝不是客观存在,勿因悟限,而言“弃”,更勿言色无用矣。二者皆为蟋蟀组成部分,何来孰优孰劣?二者(何止二者)皆承载相同或不同外在因素信息耳!锱铢必较,实非可取也。

北宋·王安石《游褒禅山记》:“古人观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有得,以其求思之深而无不在也。”古人尚且如此,吾辈岂不汗颜。

观苍山,或领悟苍;

识彩虹,或窥知光;

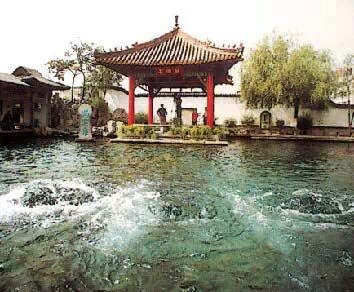

视下图,或另有感悟。

即称谓蟋蟀文化,何不以文化视角视之。打斗、输赢,诚乃蟋蟀文化一隅。

|